TCFD提言に基づく情報開示

基本的な考え方

気候変動問題は、気温上昇や自然災害の激甚化といった、大きな物理的リスクです。また事業面からは、脱炭素への移行がグループの事業運営、事業領域や製品コンセプトに大きな影響を与えるリスクとなる一方で、適切な対応策実施により、企業体質強化や競争力の向上、さらには新市場、新事業創出の機会になると認識しています。

このような認識の下、当社グループは2022年3月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)への賛同」を表明しました。TCFDが推奨する「気候変動が与えるリスクと機会」などの情報開示の枠組みを活用して、自社のリスクや機会の抽出、評価を行い、その対応策を事業戦略に反映させていきます。さらに、ステークホルダーとの対話を通じて、その取り組みについて積極的な改善と情報開⽰を推進し、企業価値の向上に努めてまいります。

なお、2025年3月には、開示内容について見直しを実施いたしました。

※TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures):G20財務大臣・中央銀行総裁会議の要請を受けて、金融安定理事会(FSB)により設置された気候関連財務情報開示タスクフォースの略

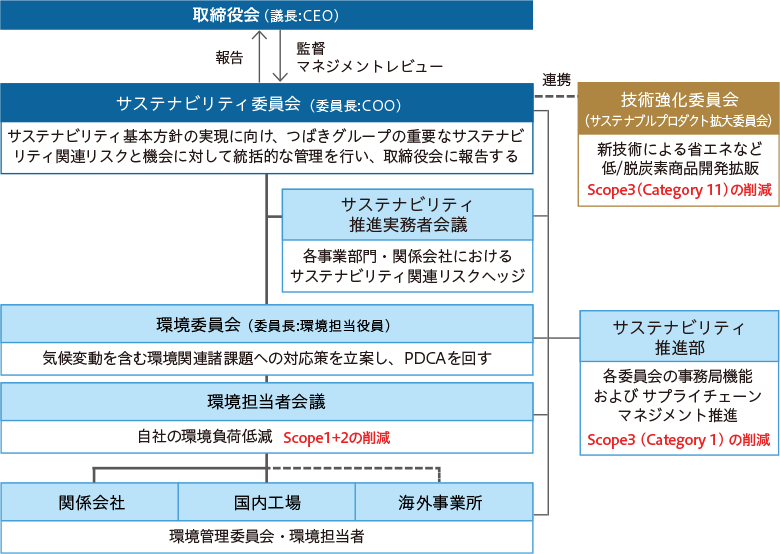

ガバナンス

つばきグループのサステナビリティ活動は、「サステナビリティ基本方針」の下、COOが委員長を務める「サステナビリティ委員会」を中心に展開しています。

サステナビリティ委員会は、環境、品質、安全などの各委員会やサステナビリティ推進実務者会議の情報をもとに、リスク評価、マテリアリティ重要度評価を行い、当社グループの重要なリスクと機会の抽出、KPI・目標を設定し、その進捗を統括的に管理しています。取締役会は、このサステナビリティ委員会から活動状況やKPIなどについて定期的な報告を受け、取締役会によって監督を図る体制としています。

また、気候変動を含む環境課題に対する具体的な活動は、「つばきグループ環境委員会」を中心に活動を推進しています。環境委員会では、サステナビリティ委員会で実施したマテリアリティ重要度評価の結果を踏まえ、ステークホルダーからの要求と自社の取組みの進捗を検証し、重要度評価を実施。また、「カーボンニュートラルに向けた中期経営計画」「CO2排出削減ロードマップ」に従い実行計画を策定し、グループ全体で活動のPDCAを回しています。

気候変動関連ガバナンス体制

戦略(シナリオ分析)

1. シナリオ分析の実施体制と対象範囲

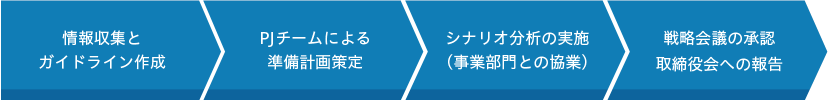

当社グループは、2022年に以下のプロセスで、TCFD推奨開⽰項⽬に関する⾃社の現状と課題の整理を行い、開⽰項⽬を決定しました。その後も重要なリスク・機会の見直しを適宜行い、戦略に反映しております。

実施体制

対象範囲

| 事業範囲 | 全事業(チェーン、モーションコントロール、モビリティ、マテハン) |

|---|---|

| 対象地域 | グローバル全エリア |

| 対象子会社 | 連結子会社 |

2. シナリオ分析における定義

気候変動リスクと機会の検討における期間の定義

| 期間 | 採用した理由 | |

|---|---|---|

| 短 | 2025年度まで | 中期経営計画2025に合わせた環境中期目標期間 |

| 中 | 2030年度まで | 長期ビジョン2030に合わせた環境長期目標期間 |

| 長 | 2031年度以降 | 2050年カーボンニュートラル目標に合わせた期間 |

影響度の定義

| 影響度 | リスク | 機会 |

|---|---|---|

| 大 | 事業停止または大幅な縮小など | 事業の大幅な拡大など |

| 中 | 事業の一部に影響 | 事業の一部に影響 |

| 小 | 影響は限定的 | 影響は限定的 |

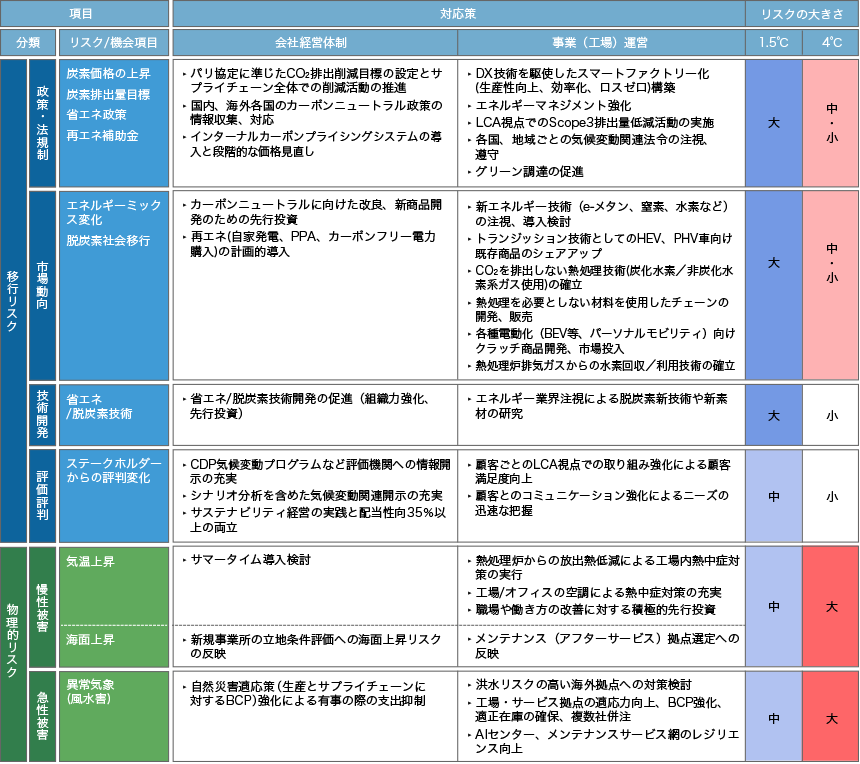

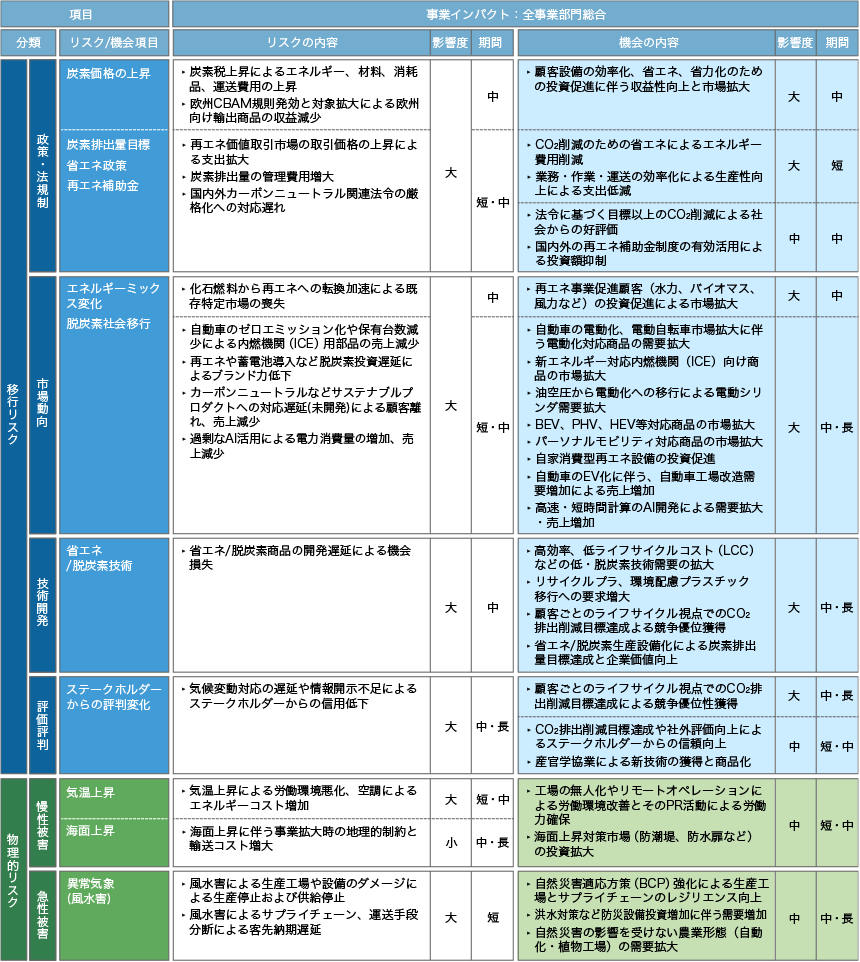

3. リスクと機会、重要度評価

考えられる気候変動リスクと機会について、「移行リスク」と「物理的リスク」に区分し、実際に想定されるリスクと機会の内容ごとに、影響度の大きさと期間の両面から重要度評価を実施しています。

※再エネ:再生可能エネルギー、省エネ:省エネルギーの略

4. シナリオ群の定義

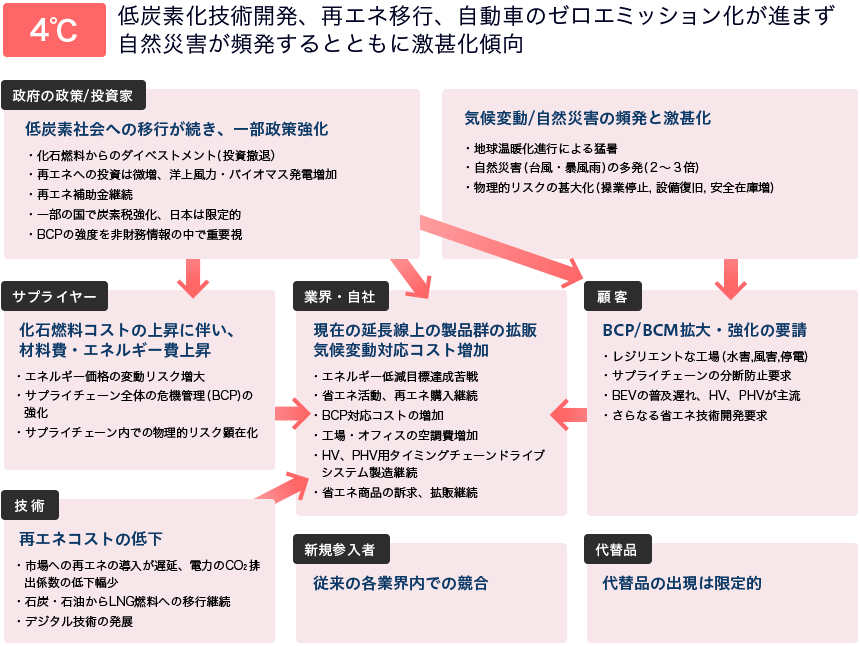

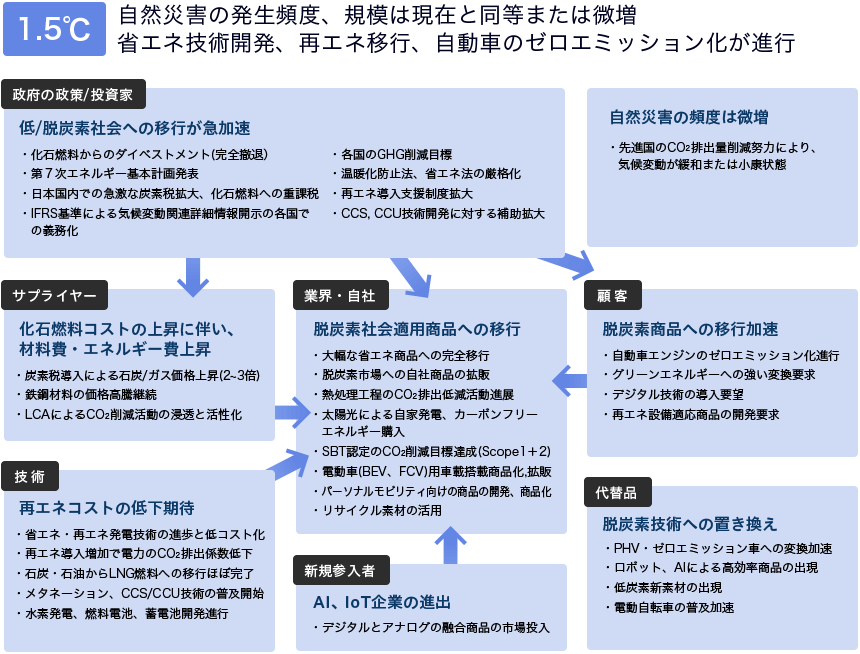

気温上昇を1.5℃以内に抑えて脱炭素社会へ移行するシナリオ、および気温上昇が4℃に達するシナリオの2つのシナリオで2030年の社会を想定し、気候変動のリスクと機会を分析しています。

| 4℃ | 1.5℃ | |

|---|---|---|

| 想定シナリオ | 想定される以上の対策がとられず、今世紀までに平均気温が4℃以上上昇する世界。自然災害の激化等が生じる | 気候変動の緩和に向けた取り組みが実施され、温室効果ガス排出量は2050年までに実質ゼロとなる |

| 外部環境変化の予測 | 低炭素化技術開発、再エネ移行、自動車のゼロエミッション化が進まず、自然災害が頻発するとともに激甚化傾向

*下図参照 |

自然災害の発生頻度、規模は現在と同等または微増。省エネ技術開発、再エネ移行、自動車のゼロエミッション化が加速

*下図参照 |

| 参照シナリオ | IPCC/RCP8.5 2100年における温室効果ガス排出量の最大排出量に相応するシナリオ |

IPCC/SR1.5 IPCCが公表した、1.5℃特別報告書に描かれる世界 |

※シナリオ分析の検討に際しては、国際エネルギー機関(IEA:International Energy Agency)および国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change)を参照しています

シナリオごとの外部環境変化の予測

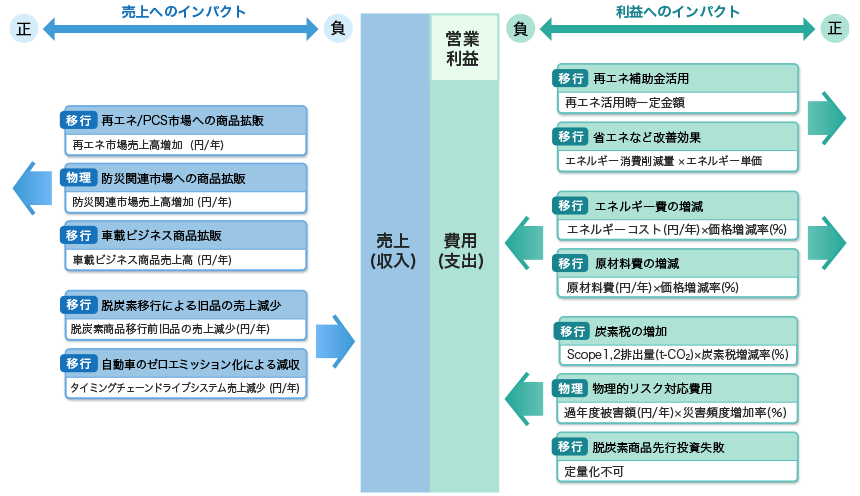

5. 事業インパクト評価

上記の2つのシナリオが財務指標に与える影響を検討しています。

図のとおり、気候変動に対する多くの移行リスクと機会が存在し、売上高、利益の両面に正負のインパクトを与えます。いかにリスクを最小化して、機会を最大限獲得するかが最重要課題となります。

今後は、事業部門ごとのシナリオを描き、それぞれの損益計算書(売上、営業利益)と貸借対照表(投資計画、ROEなど)への影響を分析することが重要であると考えています。

移行は移行リスク、物理は物理リスクの略

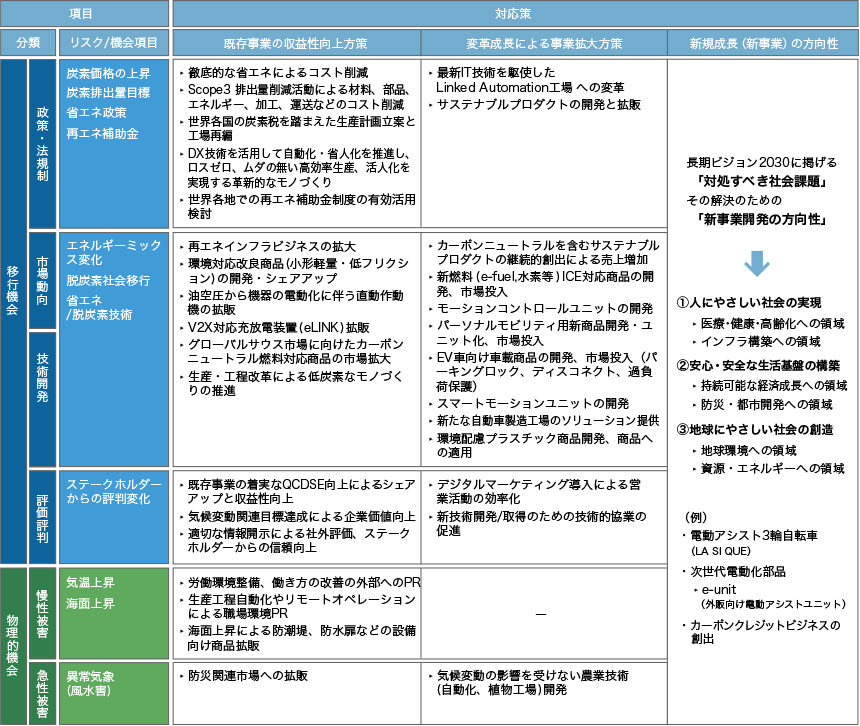

6. シナリオ分析結果

リスクへの対応と取り組み

シナリオ分析で抽出したリスクについて、そのリスクの大きさと対応策をまとめています。

機会への対応と取り組み

長期ビジョン2030に基づき、既存事業の収益性向上、変革成長による事業拡大、新規成長(新事業)の3要素でリスクと機会の要因を抽出し、対応策を検討しています。

リスク管理

当社グループのリスクマネジメント体制

当社グループは、「リスクマネジメント基本方針」を定め、経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクについて、その要因を継続的に抽出・把握し、リスクの未然防止と損失極小化に努めています。

実効的かつ効率的にリスクマネジメント活動を推進するため、「サステナビリティ委員会」統括のもと、企業倫理、情報セキュリティ、環境、品質、安全衛生、コンプライアンス・危機管理等の委員会を設置。これらの委員会が互いに連携をとりながら、リスク要因の抽出・把握と未然防止に重点を置いた諸施策を継続的に実施することで、グループ全体でのリスク対策を推進しています。

また、グループ各社を取り巻くリスクの状況とそれらのリスクへの対応状況を定期的に評価し、各委員会は、この評価結果を踏まえ、分野ごとに具体的なリスクマネジメント活動を行っています。これらの活動はサステナビリティ委員会に報告され、都度必要な指示を受けています。

環境関連リスクおよび機会の管理

環境関連のリスクおよび機会については、環境委員会において、ステークホルダーからの要求と自社の取り組みの進捗を検証し、その結果を全社のリスク評価表に反映しています。国内外グループ会社は毎年このリスク評価表を用いて自社における環境関連リスクを評価し、対応が必要なものは各社の環境マネジメント活動に落とし込んで対策しています。

気候変動リスクについては最優先課題の一つと認識しており、サステナビリティ委員会の下、環境委員会においてグループ共通の重点テーマとして取り組んでいます。

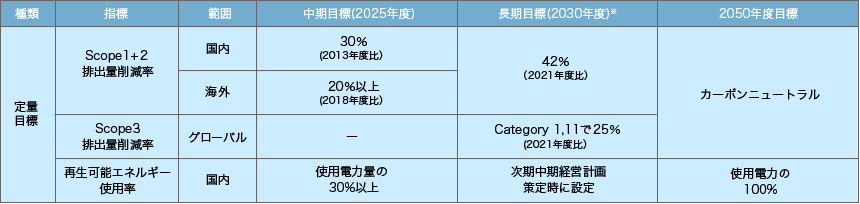

指標と目標

気候変動に関するグループの中長期目標を下表のとおり設定しています。

※本目標は2023年のSBT認定取得に伴い変更しました。

インターナルカーボンプライシング(ICP)の活用

脱炭素の取り組みを加速するため、 2023年度にICP(Internal Carbon Pricing)を導入しました。

CO2排出量1トンに対する基準価格を10,000円と設定し、脱炭素施策を推進しています。